Wo Rocker um die Ecke knallen

Stone Cold – Kalt wie Stein (Stone Cold)

Stone Cold – Kalt wie Stein (Stone Cold)USA 1991

Regie: Craig R. Baxley, Drehbuch: Walter Doniger, Kamera: Alexander Gruszynski, Musik: Sylvester Levay, Schnitt: Mark Helfrich

Darsteller: Brian Bosworth (Joe Huff/John Stone), Lance Henriksen (Chains Cooper), Arabella Holzbog (Nancy), William Forsythe (Ice), Sam McMurray (Lance), Richard Gant (Cunningham)

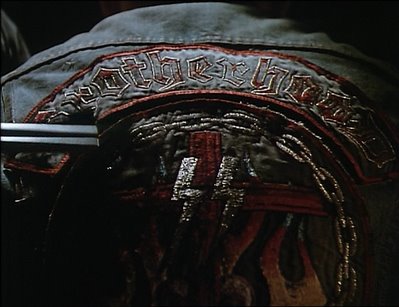

Synopsis: Ein Mitglied der mit der Mafia kollaborierenden „Bruderschaft“ um Chains Cooper wird verhaftet, nachdem er einen Priester erschossen hat. Die Verurteilung zu „nur“ 45 Jahren Haft ruft den reaktionären Staatsanwalt und Regierungsanwärter „Whip“ Whipperton auf den Plan, der nachträglich die Todesstrafe erwirken will. Indessen hat das FBI bereits den Rockerspezialisten Joe Huff auf die in allerhand Waffen- und Drogenschiebereien involvierte Gang angesetzt. Während Huff unter dem Pseudonym John Stone bald das Vertrauen von Chains und dessen Geliebter Nancy gewinnt, plant die Bruderschaft ihren Kumpel während der neuerlichen Gerichtsverhandlung in einer spektakulären Aktion rauszuhauen.

DER AUSSENSEITER: Nach einer etwas umständlichen Produktionsgeschichte – ursprünglich war Bruce NACHTFALKEN Malmuth als Regisseur vorgesehen, wurde aber gefeuert, weil er den Hauptcharakter zu menschlich dargestellt habe – sollte dieser B-Actionklassiker in den gerade erst beginnenden 1990er-Jahren fertiggestellt werden. Warum ausgerechnet Michael Douglas eine treibende Kraft hinter der Produktion war, wollte sich mir nie so recht erschließen, aber seiner Teilnahme dürfte es wohl zu verdanken sein, dass dieser Film in derartigem Glanz erstrahlen konnte.

FUNKHUNDD: Aber auch Actionspezialist Craig R. Baxley, der hier bei uns und generell mit ACTION JACKSON debütierte, zeichnet dafür verantwortlich, dass STONE COLD – KALT WIE STEIN richtig groß aussieht und mit genau dem Maß inszenatorischer Klasse versehen ist, das vielen anderen Filmen des Genres abgeht.

A: Nachdem die Stunt-Coordinator-Legende die Regie übernommen hatte, wurde das Budget erheblich aufgestockt und es konnte damit begonnen werden, für diesen Film alles richtig zu machen. STONE COLD – KALT WIE STEIN ist ein wunderbarer Vertreter eines Zweitverwertungskinos, das nicht einen einzigen eigenständigen Gedanken formuliert und dabei so auf Hochglanz geputzten B-Film-Dreck präsentiert, dass man der ganzen Produktion noch einmal nachträglich mit einer Medaille gratulieren sollte. Weltklasse!

FH: Völlige Zustimmung, doch leider sah das Publikum das wohl anders: STONE COLD – KALT WIE STEIN war nicht der erhoffte durchschlagende Erfolg beschieden. Brian Bosworth, der hier als neuer Actionstar aufgebaut werden sollte, verschwand und tauchte erst vier Jahre später in einem Direct-to-Video-Film aus der Versenkung auf. Und STONE COLD – KALT WIE STEIN wartet immer noch auf die längst überfällige DVD-Veröffentlichung.

A: Bereits um das Jahr 1988 herum zeichnete es sich langsam ab, dass der gewaltorientierte Actionfilm an Beliebtheit einbüßte. RAMBO III blieb hinter den Erwartungen zurück, Arnie war erfolgreich mit einer Komödie, Chuck Norris begann in der Versenkung zu verschwinden. Die Gewalt wurde in den Augen der Produzenten ein zunehmend unbequemer Bestandteil des modernen Actionkinos und wurde im Verlauf der 90er Jahre immer weiter kaschiert. Zwar konnte grafisch immer mehr geboten werden, doch Dank der sauberen Videoclip-Ästhetik ging einen das als Zuschauer immer weniger an. Diese Entwicklung des Genres hat uns heutzutage ja direkt in die PG13-Ära geführt. Somit kann man STONE COLD – KALT WIE STEIN schon als eine Art matt glänzendes Juwel bezeichnen, das den damaligen Trend ignorierte und noch mal ordentlich „auf die Kacke haut“.

A: Bereits um das Jahr 1988 herum zeichnete es sich langsam ab, dass der gewaltorientierte Actionfilm an Beliebtheit einbüßte. RAMBO III blieb hinter den Erwartungen zurück, Arnie war erfolgreich mit einer Komödie, Chuck Norris begann in der Versenkung zu verschwinden. Die Gewalt wurde in den Augen der Produzenten ein zunehmend unbequemer Bestandteil des modernen Actionkinos und wurde im Verlauf der 90er Jahre immer weiter kaschiert. Zwar konnte grafisch immer mehr geboten werden, doch Dank der sauberen Videoclip-Ästhetik ging einen das als Zuschauer immer weniger an. Diese Entwicklung des Genres hat uns heutzutage ja direkt in die PG13-Ära geführt. Somit kann man STONE COLD – KALT WIE STEIN schon als eine Art matt glänzendes Juwel bezeichnen, das den damaligen Trend ignorierte und noch mal ordentlich „auf die Kacke haut“.FH: Das stimmt, hier geht es männlich-herb zur Sache, vor allem im wirklich sensationellen Finale, in dem Hubschrauber, Motorräder und jede Menge Schusswaffen einzig zu dem Behufe eingesetzt werden, um eine Orgie der Zerstörung zu entfachen. Aber auch vorher werden diverse Menschen gesprengt, Biker frontal in Autos gerammt, ordentlich vermöbelt oder sonstwie um die Ecke gebracht. Da wundert man sich schon über die Auskunft, dass STONE COLD – KALT WIE STEIN seinerzeit angeblich massiv heruntergekürzt wurde, um noch ein R-Rating zu bekommen.

A: Man hat bei der Konzeption des Filmes einfach nur vieles potenziert, was sich im vorherigen Jahrzehnt etabliert hatte und vermischt hier alles miteinander. Das beginnt schon mit der Hauptfigur von Football-Profi Brian Bosworth gespielt. Ein weiteres Anabolika-Kraftpaket, das mit scheußlicher Vokuhila-Frisur wie ein Riesenbaby durch den Film trampelt und mit seiner Schmalzbackenfresse sogar olle Seagal in den Schatten stellt. Das Erstaunliche ist nur, irgendwie funktioniert das. An Bosworth ist so vieles übertrieben – seine Klamotten, seine Wohnung, seine heißen Ischen, seine Frisur, sein Leguan als Haustier –, dass es eigentlich schon zur Selbstparodie taugen würde, doch in einer Zeit vor der kommerziellen „Grunge-Revolution“ konnte man jemandem dieses Aussehens noch alles abkaufen. Vieles erinnert da vom Design an FORD FAIRLANE – ROCK’N’ROLL DETECTIVE, wo man Anfang der 90er auch noch glaubte, dass in puncto Mode und Musik alles weitergehen würde wie in den 80er Jahren.

A: Man hat bei der Konzeption des Filmes einfach nur vieles potenziert, was sich im vorherigen Jahrzehnt etabliert hatte und vermischt hier alles miteinander. Das beginnt schon mit der Hauptfigur von Football-Profi Brian Bosworth gespielt. Ein weiteres Anabolika-Kraftpaket, das mit scheußlicher Vokuhila-Frisur wie ein Riesenbaby durch den Film trampelt und mit seiner Schmalzbackenfresse sogar olle Seagal in den Schatten stellt. Das Erstaunliche ist nur, irgendwie funktioniert das. An Bosworth ist so vieles übertrieben – seine Klamotten, seine Wohnung, seine heißen Ischen, seine Frisur, sein Leguan als Haustier –, dass es eigentlich schon zur Selbstparodie taugen würde, doch in einer Zeit vor der kommerziellen „Grunge-Revolution“ konnte man jemandem dieses Aussehens noch alles abkaufen. Vieles erinnert da vom Design an FORD FAIRLANE – ROCK’N’ROLL DETECTIVE, wo man Anfang der 90er auch noch glaubte, dass in puncto Mode und Musik alles weitergehen würde wie in den 80er Jahren. FH: Du sprichst mir aus der Seele! STONE COLD – KALT WIE STEIN markiert mit einigen anderen Filmen – etwa mit LAST BOY SCOUT – DAS ZIEL IST ÜBERLEBEN – die Grenze zwischen dem Achtziger-Actionfilm und dem neuen Actionkino. Aber während Tony Scotts Film mehr in Richtung Postmoderne ausschlägt, gibt sich STONE COLD – KALT WIE STEIN noch etwas bodenständiger. Den Ruf nach einem starken Staat, wie er in den Achtzigern ständig erklang, vernimmt man hier eher selten. Es ist Brian Bosworth, der den Film als Kind seiner Zeit erkennbar macht und heute unfreiwillig komisch wirkt. Die Zeichnung seiner Figur ist schon eine schwere Bürde, die dem Film aber merkwürdigerweise keinen nennenswerten Schaden zufügen kann – vielleicht auch, weil Bosworth seine Sache erstaunlich gut macht.

FH: Du sprichst mir aus der Seele! STONE COLD – KALT WIE STEIN markiert mit einigen anderen Filmen – etwa mit LAST BOY SCOUT – DAS ZIEL IST ÜBERLEBEN – die Grenze zwischen dem Achtziger-Actionfilm und dem neuen Actionkino. Aber während Tony Scotts Film mehr in Richtung Postmoderne ausschlägt, gibt sich STONE COLD – KALT WIE STEIN noch etwas bodenständiger. Den Ruf nach einem starken Staat, wie er in den Achtzigern ständig erklang, vernimmt man hier eher selten. Es ist Brian Bosworth, der den Film als Kind seiner Zeit erkennbar macht und heute unfreiwillig komisch wirkt. Die Zeichnung seiner Figur ist schon eine schwere Bürde, die dem Film aber merkwürdigerweise keinen nennenswerten Schaden zufügen kann – vielleicht auch, weil Bosworth seine Sache erstaunlich gut macht.A: Im Grunde konnte einem auch nur zu dieser Zeit vorgegaukelt werden, dass ein großer Haribo-Goldbär wie Bosworth sich in eine so finstere Rocker-Gang wie die „Bruderschaft“ einschleusen kann. Allein schon die Jacke, die Joe Huff, jetzt als John Stone unterwegs, beim ersten Aufeinandertreffen trägt, zeigt die Mode einer Zeit, wo noch an jedem freien Fitzelchen irgendein Bändchen, eine Kette oder sonst irgendein schickes Accessoire baumeln musste. Sein biografischer Hintergrund ist dann der, den wir schon aus vielen Actionkrimis der 70er und 80er Jahre zu genüge kennen und der auf Drehbuchebene gar nicht mehr weiter ausgekleidet werden muss: der, des renitenten, unangepassten Einzelgängers, der bei der Polizei für ein paar Wochen suspendiert wurde, da es ihm an Disziplin mangelt und er Schwierigkeiten mit Autoritäten hat.

FH: Ein letztes Wort noch zu Brian „The Boz“ Bosworth, an dem man gut das kommerzielle Scheitern dieses Films festmachen kann: Mit ihm sollte ja ein ehemaliger NFL-Star zum neuen Actionhelden werden. Das funktionierte aus zweierlei Gründen nicht: Zum einen war der vermeintliche Super-Footballer eine großmäulige Eintagsfliege, der während seiner relativ kurzen Profikarriere eher durch geschickte Marketingtricks und pfiffige Haarschnitte auf sich aufmerksam machte als durch sportliche Leistungen. So war es mit seiner Credibility sowieso schon nicht sehr weit her. Zum anderen hat ihm der modische Wandel, der Anfang der Neunziger vollzogen wurde – weg von blondiertem Vokuhila, lustigen Ohrringen aus Kobrahoden und riesigen Schulterpolstern unter dem Mantel aus Krokoleder hin zum eher bodenständigen Grunge-Look –, wohl endgültig das Genick gebrochen. Ein paar Jahre später, als er dann in dem sehr ordentlichen ONE TOUGH BASTARD auflief, sah er erschreckend normal aus: Einen „normal“ aussehenden Brian Bosworth brauchte aber nun wirklich gar niemand mehr.

FH: Ein letztes Wort noch zu Brian „The Boz“ Bosworth, an dem man gut das kommerzielle Scheitern dieses Films festmachen kann: Mit ihm sollte ja ein ehemaliger NFL-Star zum neuen Actionhelden werden. Das funktionierte aus zweierlei Gründen nicht: Zum einen war der vermeintliche Super-Footballer eine großmäulige Eintagsfliege, der während seiner relativ kurzen Profikarriere eher durch geschickte Marketingtricks und pfiffige Haarschnitte auf sich aufmerksam machte als durch sportliche Leistungen. So war es mit seiner Credibility sowieso schon nicht sehr weit her. Zum anderen hat ihm der modische Wandel, der Anfang der Neunziger vollzogen wurde – weg von blondiertem Vokuhila, lustigen Ohrringen aus Kobrahoden und riesigen Schulterpolstern unter dem Mantel aus Krokoleder hin zum eher bodenständigen Grunge-Look –, wohl endgültig das Genick gebrochen. Ein paar Jahre später, als er dann in dem sehr ordentlichen ONE TOUGH BASTARD auflief, sah er erschreckend normal aus: Einen „normal“ aussehenden Brian Bosworth brauchte aber nun wirklich gar niemand mehr.  A: Ein ganz anderes, wesentlich brachialeres und irgendwie glaubwürdigeres Kaliber stellen da die Mitglieder der „Bruderschaft“ dar. Lance Henriksen als durchgedrehter Rockerboss und der immer verlässliche William Forsythe als seine rechte Hand liefern ein Paradestück ab und reißen den Film schon beinahe an sich. Henriksens Spiel als diabolisch zu bezeichnen wäre noch eine Untertreibung, wirkt er doch eher wie der Leibhaftige selbst, der auf einem Feuerstuhl direkt aus der Hölle hervorgespieen wurde. Kaum wiederzuerkennen mit seinen langen Haaren, braun gebrannt und aufgepumpt, hüpft er wie Rumpelstilzchen durch die Rockerbrut, immer am Rande zur Hysterie, die Grenze zum Overacting auf jeden Fall überschreitend.

A: Ein ganz anderes, wesentlich brachialeres und irgendwie glaubwürdigeres Kaliber stellen da die Mitglieder der „Bruderschaft“ dar. Lance Henriksen als durchgedrehter Rockerboss und der immer verlässliche William Forsythe als seine rechte Hand liefern ein Paradestück ab und reißen den Film schon beinahe an sich. Henriksens Spiel als diabolisch zu bezeichnen wäre noch eine Untertreibung, wirkt er doch eher wie der Leibhaftige selbst, der auf einem Feuerstuhl direkt aus der Hölle hervorgespieen wurde. Kaum wiederzuerkennen mit seinen langen Haaren, braun gebrannt und aufgepumpt, hüpft er wie Rumpelstilzchen durch die Rockerbrut, immer am Rande zur Hysterie, die Grenze zum Overacting auf jeden Fall überschreitend. FH: Den überlebensgroßen Parts für Henriksen und Forsythe ist es zu verdanken, dass STONE COLD – KALT WIE STEIN insgesamt ein deutlich interessanterer Film geworden ist als der zuletzt besprochene DER TIGER, mit dem STONE COLD – KALT WIE STEIN seine klassisch zu nennende Story teilt, die auch hier von einem alten Fernsehveteran verfasst wurde. Henriksen ist meiner Meinung nach sowieso einer der besten Akteure seiner Altersklasse. Leider (oder zum Glück?) durfte er sich nie an einer Hauptrolle in einem richtig großen Film versuchen. In einer gerechten Welt hätte er aber in den mittleren Neunzigern wenigstens kleine, ihm auf den Leib geschriebene Minirollen in Tarantino-Ablegern mit Leben füllen dürfen, mit denen sich seine Kollegen Walken, Hopper und Keitel die Rente aufgebessert haben. Forsythe gibt den Psycho, den man von ihm gewohnt ist, mit viel Gusto. Bei soviel Power verkommt Bosworth vor allem im Mittelteil fast zur Nebenfigur, was dem Film aber ausgesprochen gut tut.

FH: Den überlebensgroßen Parts für Henriksen und Forsythe ist es zu verdanken, dass STONE COLD – KALT WIE STEIN insgesamt ein deutlich interessanterer Film geworden ist als der zuletzt besprochene DER TIGER, mit dem STONE COLD – KALT WIE STEIN seine klassisch zu nennende Story teilt, die auch hier von einem alten Fernsehveteran verfasst wurde. Henriksen ist meiner Meinung nach sowieso einer der besten Akteure seiner Altersklasse. Leider (oder zum Glück?) durfte er sich nie an einer Hauptrolle in einem richtig großen Film versuchen. In einer gerechten Welt hätte er aber in den mittleren Neunzigern wenigstens kleine, ihm auf den Leib geschriebene Minirollen in Tarantino-Ablegern mit Leben füllen dürfen, mit denen sich seine Kollegen Walken, Hopper und Keitel die Rente aufgebessert haben. Forsythe gibt den Psycho, den man von ihm gewohnt ist, mit viel Gusto. Bei soviel Power verkommt Bosworth vor allem im Mittelteil fast zur Nebenfigur, was dem Film aber ausgesprochen gut tut. A: Baxley verliert den Film bis zum Showdown nicht aus den Augen. Er schafft einen sicheren Balanceakt zwischen Dialogszenen und explosiver Action, sodass man tatsächlich ein Interesse an der Story entwickelt. Auch, wenn es bei einer so spektakulär eingeführten Figur wie Joe Huff/John Stone völlig klar ist, dass er am Ende die bösen Rocker ordentlich vertrimmt – zu Beginn nimmt er ein paar Gangster im Supermarkt fest und erledigt parallel(!) seine Einkäufe – , so geht man trotzdem mit seiner Figur mit, verfolgt die Infiltrationsgeschichte und wird gekonnt in die Welt der „Bruderschaft“ eingeführt. Baxley entwirft anhand des Drehbuchs von Routinier Walter Doniger, der hier seine letzte Arbeit abgeliefert hat, die Gegenwelt der „Bruderschaft“, die sich aus alten Easy-Rider-Träumen, anarchistischem Rebellentum und einem ritterlichen Ehrenkodex ihre eigene Mythologie geschaffen hat und damit Sinnbild ist für den Mythos, den eben diese Motorrad fahrenden Vereinigungen sowohl im Kino als auch in der Gesellschaft haben. Ihre misogynen Herrschaftsstrukturen, ihre rassistischen Insignien des Aufstands in Form von Südstaatenflagge und Hakenkreuz, ihre altnordischen Wikingerrituale, all das zeichnet sie als das, was sie immer sein wollen: große brutale Jungs, die der absoluten Freiheit und Wunscherfüllung ihrer Allmachtsphantasien nachgeben und bereit dafür sind, das System zu stürzen. Sie machen Geschäfte mit der Mafia, den anderen Feinden des Systems, doch während die „Spaghettifresser“ nur als kriminelle Geschäftemacher ohne Ehre erscheinen, hat die „Bruderschaft“ höhere Ziele. Sie investieren das Geld in den Kampf um die Freiheit, der sich im Showdown auf spektakuläre Weise entlädt.

A: Baxley verliert den Film bis zum Showdown nicht aus den Augen. Er schafft einen sicheren Balanceakt zwischen Dialogszenen und explosiver Action, sodass man tatsächlich ein Interesse an der Story entwickelt. Auch, wenn es bei einer so spektakulär eingeführten Figur wie Joe Huff/John Stone völlig klar ist, dass er am Ende die bösen Rocker ordentlich vertrimmt – zu Beginn nimmt er ein paar Gangster im Supermarkt fest und erledigt parallel(!) seine Einkäufe – , so geht man trotzdem mit seiner Figur mit, verfolgt die Infiltrationsgeschichte und wird gekonnt in die Welt der „Bruderschaft“ eingeführt. Baxley entwirft anhand des Drehbuchs von Routinier Walter Doniger, der hier seine letzte Arbeit abgeliefert hat, die Gegenwelt der „Bruderschaft“, die sich aus alten Easy-Rider-Träumen, anarchistischem Rebellentum und einem ritterlichen Ehrenkodex ihre eigene Mythologie geschaffen hat und damit Sinnbild ist für den Mythos, den eben diese Motorrad fahrenden Vereinigungen sowohl im Kino als auch in der Gesellschaft haben. Ihre misogynen Herrschaftsstrukturen, ihre rassistischen Insignien des Aufstands in Form von Südstaatenflagge und Hakenkreuz, ihre altnordischen Wikingerrituale, all das zeichnet sie als das, was sie immer sein wollen: große brutale Jungs, die der absoluten Freiheit und Wunscherfüllung ihrer Allmachtsphantasien nachgeben und bereit dafür sind, das System zu stürzen. Sie machen Geschäfte mit der Mafia, den anderen Feinden des Systems, doch während die „Spaghettifresser“ nur als kriminelle Geschäftemacher ohne Ehre erscheinen, hat die „Bruderschaft“ höhere Ziele. Sie investieren das Geld in den Kampf um die Freiheit, der sich im Showdown auf spektakuläre Weise entlädt.

FH: Nach den Pseudorockern aus DER TIGER haben wir hier also einen Film vor der Brust, der mit seinem Sujet sehr viel mehr anzufangen weiß. Auch wenn überzogene Deppenspäße wie der, sich gegenseitig Bierdosen mit scharfer Munition vom Kopf zu schießen, nicht gänzlich ausgespart werden, so erkennt man in den angesprochenen Elementen einige realistische Bezüge wieder, angefangen bei den Nazi-Insignien oder eben der Verbindung zum organisierten Verbrechen.

FH: Nach den Pseudorockern aus DER TIGER haben wir hier also einen Film vor der Brust, der mit seinem Sujet sehr viel mehr anzufangen weiß. Auch wenn überzogene Deppenspäße wie der, sich gegenseitig Bierdosen mit scharfer Munition vom Kopf zu schießen, nicht gänzlich ausgespart werden, so erkennt man in den angesprochenen Elementen einige realistische Bezüge wieder, angefangen bei den Nazi-Insignien oder eben der Verbindung zum organisierten Verbrechen.  Die Rockergang ist ohne Zweifel an den Hell’s Angels der Sechziger angelehnt und nicht einfach nur ein marodierender Haufen von Chaoten, wie man das so oft in unbedarften Exploitern sieht. Das Umkippen der von dir angesprochenen Utopie des Außenseitertums verschafft dem Oberschurken Chains sogar einen beinah tragischen Zug. Er ist nicht durchgängig ein Arschloch, mehr als einmal schneidet die „Bruderschaft“ gegenüber den spießigen und heuchlerischen staatlichen Instanzen sogar recht sympathisch ab.

Die Rockergang ist ohne Zweifel an den Hell’s Angels der Sechziger angelehnt und nicht einfach nur ein marodierender Haufen von Chaoten, wie man das so oft in unbedarften Exploitern sieht. Das Umkippen der von dir angesprochenen Utopie des Außenseitertums verschafft dem Oberschurken Chains sogar einen beinah tragischen Zug. Er ist nicht durchgängig ein Arschloch, mehr als einmal schneidet die „Bruderschaft“ gegenüber den spießigen und heuchlerischen staatlichen Instanzen sogar recht sympathisch ab.A: Ein wichtiger Aspekt, den wir bei HART WIE STAHL – MADE OF STEEL noch genauer beleuchten werden.

FH: Dass die Kriminalität, anders als in vielen anderen Rockerfilmen, nicht dem Rockertum inhärent ist, sondern eben erst aus dessen Antagonismus entwächst, wird vor allem evident, wenn man betrachtet, wie der Staat in STONE COLD – KALT WIE STEIN auftritt. Immer wieder erklingen im Hintergrund aus Radios oder laufenden Fernsehgeräten die volksverhetzenden Ansprachen des Todesstrafen-Befürworters Whipperton – nicht nur aus politischer Sicht ist der Einsatz der reaktionären Tiraden effektiv: Ihre ständige Präsenz verleiht dem Zuschauer den Eindruck, hier tatsächlich eine Gesellschaft zu beobachten, in der mehr passiert als nur das, was zu sehen ist.

FH: Dass die Kriminalität, anders als in vielen anderen Rockerfilmen, nicht dem Rockertum inhärent ist, sondern eben erst aus dessen Antagonismus entwächst, wird vor allem evident, wenn man betrachtet, wie der Staat in STONE COLD – KALT WIE STEIN auftritt. Immer wieder erklingen im Hintergrund aus Radios oder laufenden Fernsehgeräten die volksverhetzenden Ansprachen des Todesstrafen-Befürworters Whipperton – nicht nur aus politischer Sicht ist der Einsatz der reaktionären Tiraden effektiv: Ihre ständige Präsenz verleiht dem Zuschauer den Eindruck, hier tatsächlich eine Gesellschaft zu beobachten, in der mehr passiert als nur das, was zu sehen ist. A: Hier wird dem Filmkosmos eine gewisse Komplexität verliehen. Sowohl die Politiker, als auch die Vertreter der Justiz und das gemeine Volk erscheinen nur in Andeutungen und wirken genau dadurch seelenlos und obrigkeitshörig. Die Kompromisslosigkeit der Rocker wird zur Kompromisslosigkeit des Films. Warum sie reihenweise Priester umnieten, wird mit keinem Wort erklärt. Sie tun es eben.

A: Hier wird dem Filmkosmos eine gewisse Komplexität verliehen. Sowohl die Politiker, als auch die Vertreter der Justiz und das gemeine Volk erscheinen nur in Andeutungen und wirken genau dadurch seelenlos und obrigkeitshörig. Die Kompromisslosigkeit der Rocker wird zur Kompromisslosigkeit des Films. Warum sie reihenweise Priester umnieten, wird mit keinem Wort erklärt. Sie tun es eben. FH: Und ihr ungezügelter Lebensstil befällt den Film auch in anderer Hinsicht: Es ist schon erstaunlich wie offensiv hier nackte Tatsachen zur Schau gestellt werden. Vielleicht hat Michael Douglas sich den Appetit auf BASIC INSTINCT beim Gucken dieses Films geholt ...

A: Der No Holds Barred-Showdown im Gerichtsgebäude, wo Chains als Priester verkleidet mal eben Executioner, Judge and Jury in einem mimt, wirkt wie ein Befreiungsschlag gegen eben diese Lemminge und braucht sich nebenbei gesagt auch hinter heutigen Großproduktionen nicht verstecken. Chains trägt das Gewand der „Unantastbaren“ und kann durch genau diese Camouflage in die höchsten Instanzen vordringen. Wenn er die Uzi einmal „durchzieht“ und dabei den gesamten Gerichtshof samt Gouverneur zum Teufel jagt, kann einem schon die Spucke wegbleiben. Alles in allem ein rundum gelungener Vertreter seiner Zunft.

A: Der No Holds Barred-Showdown im Gerichtsgebäude, wo Chains als Priester verkleidet mal eben Executioner, Judge and Jury in einem mimt, wirkt wie ein Befreiungsschlag gegen eben diese Lemminge und braucht sich nebenbei gesagt auch hinter heutigen Großproduktionen nicht verstecken. Chains trägt das Gewand der „Unantastbaren“ und kann durch genau diese Camouflage in die höchsten Instanzen vordringen. Wenn er die Uzi einmal „durchzieht“ und dabei den gesamten Gerichtshof samt Gouverneur zum Teufel jagt, kann einem schon die Spucke wegbleiben. Alles in allem ein rundum gelungener Vertreter seiner Zunft.FH: Genau. Ein Film, der ein Motorrad durch ein Fenster und in einen Helikopter hineinkrachen und diesen dann brennend auf ein Auto abstürzen lässt, hat eigentlich alles, was es braucht. Dass dann auch noch Lance Henriksen und William Forsythe mitmischen dürfen, ist ja schon fast größenwahnsinnig ...